iMetaOmics | 中国科学院深圳先进院戴磊组综述:皮肤微生物组工程

皮肤微生物组工程:皮肤疾病治疗的机遇与挑战

原文链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/imo2.70012

DOI: https://doi.org/10.1002/imo2.70012

2025年3月28日,中国科学院深圳先进技术研究院戴磊团队在iMetaOmics在线发表了题为“Skin Microbiome Engineering: Challenges and Opportunities in Skin Diseases Treatment”的文章。本综述系统回顾了皮肤微生物组在人体健康中扮演的关键角色,阐述了已知的皮肤微生物组与皮肤疾病之间的密切关联,强调了不同靶向和非靶向皮肤微生物组工程治疗适用的场景和优势,并指出了当前利用皮肤微生物组工程手段治疗皮肤疾病存在的限制和挑战。本文第一作者:吕奕昂、沈俊涛;通讯作者:戴磊(lei.dai@siat.ac.cn);合作作者:车有。主要单位:中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所、香港大学公共卫生学院、中国科学院大学。

亮点

皮肤微生物组对皮肤健康至关重要,在维持屏障完整性、免疫调节和防御病原体方面发挥关键作用;微生物组工程提供了潜在的治疗策略,包括益生菌、微生物组移植、噬菌体疗法和工程菌;临床转化仍面临挑战,尤其是在标准化、安全性评估以及将微生物组疗法整合到精准医学中的方面。

摘要

皮肤微生物组由多种微生物组成,对皮肤健康至关重要,在屏障保护、免疫调节、伤口修复及病原体防御等方面发挥关键作用。微生物群落的失衡与多种皮肤疾病的发生和恶化密切相关。本综述探讨了皮肤微生物组工程作为治疗皮肤疾病的潜在策略。我们讨论了非靶向方法,如益生菌和菌群移植,这些方法旨在重塑微生物群落,以及更具针对性的策略,如噬菌体疗法、噬菌体裂解酶和工程化细菌,这些方法可特异性调控微生物群落或改变皮肤环境。这些策略为个性化皮肤病治疗开辟了新途径。尽管该领域已取得重要进展,微生物组疗法的临床转化仍面临诸多挑战,包括安全性、标准化、法规审批以及长期生态稳定性等问题。解决这些关键问题对于确保微生物组疗法在临床应用中的有效性和可重复性至关重要,这也凸显了该领域进一步研究的必要性。

引 言

皮肤是人体最大的器官,由表皮、真皮和皮下组织三个不同的层次组成。每一层都发挥着重要的生理功能,共同构成一道强大的屏障,保护机体免受外界威胁。皮肤的生物地理多样性受不同部位的温度、湿度和离子浓度等因素的影响,从而支持多种微生物的生存。皮肤持续与外界环境相互作用,同时又维持着相对稳定的生态系统,栖息着包括细菌、真菌、病毒和古细菌在内的多种微生物。越来越多的研究表明,皮肤微生物组在维持健康、影响皮肤疾病以及调控皮肤老化和疾病进程方面发挥着关键作用。

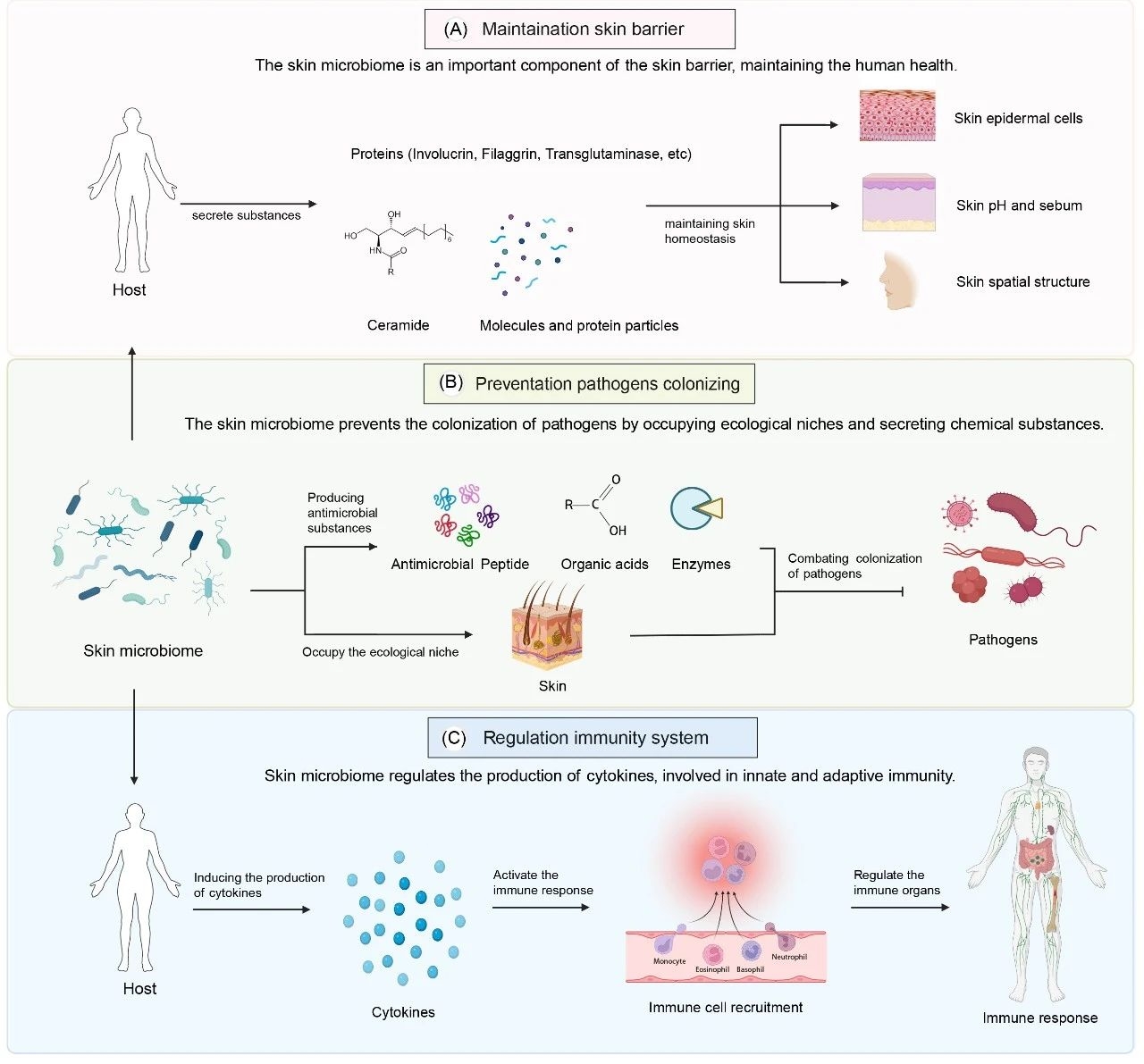

在过去几十年里,微生物组研究取得了快速进展,微生物组工程的突破已催生出针对结肠炎、阿尔茨海默病和癌症等疾病的新型疗法。同样,针对皮肤微生物组的研究也揭示了其在皮肤疾病中的重要作用,显示其与痤疮、湿疹和银屑病等疾病密切相关。本综述旨在系统探讨皮肤微生物组在健康与疾病中的作用,汇总当前的研究方法、典型案例以及皮肤微生物组工程在改善皮肤健康和治疗皮肤疾病方面的潜在应用。此外,我们将分析微生物组疗法的发展挑战,并提出未来研究方向,以期推动皮肤病治疗的革新,并加深对皮肤健康的理解。皮肤微生物组的作用皮肤微生物组通过维持皮肤屏障稳态,对皮肤健康至关重要。它参与宿主代谢,分泌酶类促进表皮细胞分化,维持皮肤新陈代谢。此外,皮肤共生菌通过分解皮脂、调节 pH 值、分泌神经酰胺等方式,增强皮肤屏障的完整性和渗透性,同时通过调控紧密连接蛋白影响皮肤屏障的空间结构。在防御病原菌定植方面,皮肤微生物组通过占位竞争和分泌抗菌物质(如细菌素、短链脂肪酸和蛋白酶)抑制病原微生物的生长。例如,表皮葡萄球菌产生细菌素可有效抑制金黄色葡萄球菌,而马拉色菌代谢产物可破坏病原菌生物膜。这种保护作用在特应性皮炎等皮肤疾病中尤为重要。皮肤微生物组还调节宿主免疫系统,影响固有免疫和适应性免疫。它通过调控细胞因子(如 IL-1、CXCL1)缓解炎症,并促进抗菌肽(如 β-防御素和 RNase7)的分泌,增强皮肤屏障的免疫防御能力。在新生儿阶段,皮肤共生菌诱导调节性 T 细胞(Treg)形成,建立免疫耐受,长期影响皮肤免疫平衡。

图 1. 皮肤微生物组通过多种机制和途径维持人体健康(A) 皮肤微生物组通过调节表皮细胞的代谢、影响皮脂分泌和pH 平衡,以及改变皮肤上皮与皮肤附属腺体之间的空间结构,维持皮肤理化性质的稳态;(B) 皮肤微生物组通过占据生态位并分泌抗菌肽、细菌素、有机酸等物质,防止病原体的定植;(C) 皮肤微生物组通过调节细胞因子的诱导来刺激免疫细胞,从而激活人体的先天免疫和适应性免疫系统。

皮肤微生物组与疾病

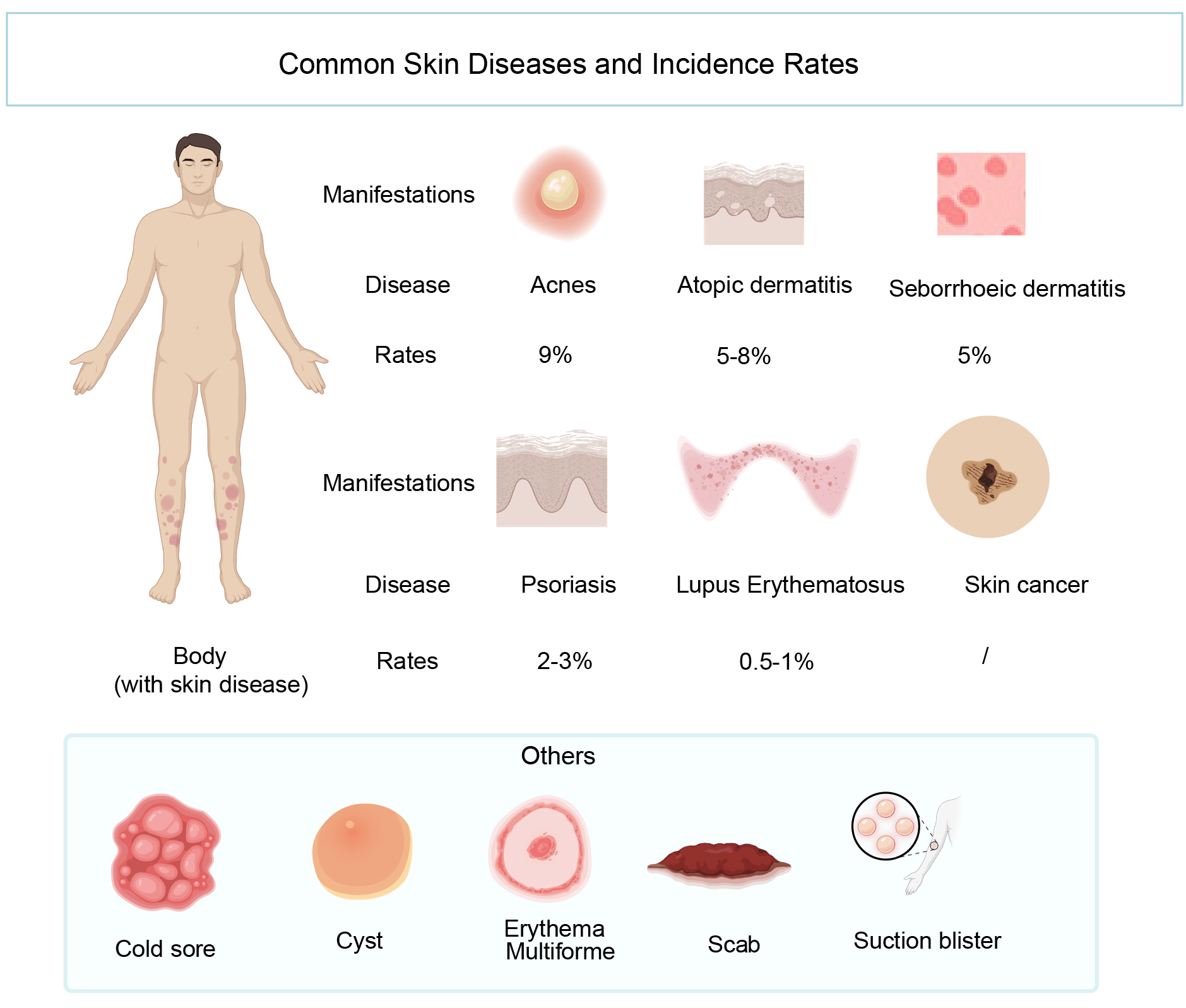

皮肤疾病影响着全球数百万人的生活,不仅对患者的身体和心理健康构成严重威胁,还显著降低生活质量。此外,许多皮肤疾病需要长期治疗和管理,加重了社会医疗资源的负担。根据《国际疾病分类(ICD-10)》,皮肤疾病及其相关疾病超过1000种,但其中少数常见疾病占据了大部分病例(表 1)。尽管对于许多皮肤疾病而言,皮肤微生物组的变化究竟是病因还是疾病的结果仍不明确,但大量研究已经证实,特定皮肤微生物与某些皮肤疾病之间存在紧密联系(图 2)。本文综述了一些常见皮肤疾病与皮肤微生物组的关联,并探讨基于微生物组的潜在治疗靶点。

感染性皮肤疾病由细菌、病毒、真菌或寄生虫等病原体引起,可通过人与人直接接触、接触受污染物品或环境传播。这些疾病通常具有较高的传染性,包括脓疱病、疥疮、带状疱疹和癣类疾病,可能对公共卫生和个人健康构成威胁。

疣是由人乳头瘤病毒(HPV)感染引起的常见皮肤损害。大多数疣可在感染后几个月内自愈,无论是否接受治疗。该病的发病率在青少年时期最高,影响超过 40% 的儿童。疣的类型包括寻常疣、扁平疣、跖疣、丝状疣、指(趾)周疣、肛门生殖器疣及口腔和呼吸道乳头状瘤等。目前,已知的人乳头瘤病毒种类超过 400 种,归属于 α、β、γ、µ 和 ν 五个属,其中 HPV 27、57、2 和 1 是普通人群中最常见的皮肤疣相关 HPV 类型。

带状疱疹可引起急性和慢性疼痛,甚至导致带状疱疹后神经痛,严重影响患者的日常生活和生活质量。带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒(VZV)引起的,VZV 是一种嗜神经的 α-疱疹病毒,能引发水痘和带状疱疹。带状疱疹的发病率随年龄增长而增加,每年每千人中,年轻成年人为 1.23.4 例,而 65 岁以上老年人为 3.911.8 例。VZV 感染可诱导机体产生 IgG、IgM 和 IgA 抗体,同时病毒特异性细胞免疫对 VZV 的控制至关重要。

癣类感染是由皮肤真菌引起的真菌性皮肤病,根据感染部位可分为体癣、头癣、腹股沟癣、足癣和灰指甲。全球约 25% 的人口受到癣类感染的影响,其中红色毛癣菌是最主要的致病菌。

特应性皮炎是一种常见的慢性炎症性皮肤病,影响全球 11%~20% 的儿童和 5%~8% 的成人。临床表现为红斑、脱屑和剧烈瘙痒,易复发,严重影响患者及其家庭的生活质量。特应性皮炎的病理机制涉及遗传易感性、环境因素和宿主-微生物相互作用。中度至重度特应性皮炎患者常伴有金黄色葡萄球菌过度增殖,与炎症加重和疾病严重程度相关。部分轻度特应性皮炎患者皮肤中表皮葡萄球菌可能占据优势,该菌通常被认为是共生菌,可通过产生抗菌肽抑制病原体,但在某些情况下也可能引发炎症。

痤疮是一种影响全球9%人口的慢性炎症性皮肤病,在 15~25岁年龄段最为常见。其病理机制涉及皮脂分泌增加、炎症、毛囊角化异常和痤疮丙酸杆菌失衡。痤疮丙酸杆菌根据基因型可分为 I、II 和 III 型,其中 I 型(尤其是 IA 亚型)与痤疮关系最密切。痤疮丙酸杆菌可通过产生 CAMP 因子、卟啉和炎症因子 IFN-γ 和 IL-17 诱导炎症,加剧痤疮病变。

脂溢性皮炎是一种慢性复发性炎症性皮肤病,特征是发生在头皮、面部、胸部等皮脂腺丰富部位的红斑和鳞屑,全球患病率约为 5%。马拉色菌在脂溢性皮炎的发病机制中起关键作用,其产生的脂酶可分解皮脂,生成脂肪酸促进其生长并增强致病性。此外,马拉色菌可产生氧化应激产物,破坏皮肤屏障,并通过激活 IL-23/IL-17免疫通路加重炎症反应。银屑病是一种免疫介导的慢性皮肤病,全球患病率约为 2%~3%。其主要病理机制涉及适应性免疫系统的异常激活,导致 T 细胞分泌 IL-17 和 IL-22 诱导皮肤角质形成细胞异常增殖。研究表明,银屑病患者皮肤微生物组的 α 和 β 多样性显著降低,部分研究发现 Corynebacterium 丰度减少可能在疾病进展中起调节作用。

系统性红斑狼疮是一种异质性自身免疫疾病,约 80% 的系统性红斑狼疮患者伴有皮肤症状。研究发现,系统性红斑狼疮患者皮肤微生物组的多样性降低,且病变区域 金黄色葡萄球菌 丰度升高。金黄色葡萄球菌可通过 IL-23/IL-17 途径诱导免疫反应,促进 SLE 炎症。

黑色素瘤是最致命的皮肤癌类型,约占皮肤癌相关死亡的 75%。研究发现,黑色素瘤患者皮肤微生物组的 Streptococcus 和 Staphylococcus 丰度增加,而 Corynebacterium 在 III/IV 期患者中的占比较高,可能影响 IL-17 介导的炎症反应。

鳞状细胞癌是最常见的非黑色素瘤皮肤癌之一,部分研究发现 S. aureus 在 cSCC 患者皮肤中的丰度增加,并能分泌 IL-6、IL-8 等促炎因子。

默克细胞癌是一种罕见但高度侵袭性的皮肤癌,通常与默克细胞多瘤病毒感染相关。

图 2. 常见皮肤疾病、发病率及症状炎症性皮肤病的发病率较高,其中痤疮是最常见的皮肤疾病。同样,银屑病和红斑狼疮等自身免疫性疾病的发病率也较高。皮肤癌的发病率在统计方法上与其他皮肤疾病有所不同。

皮肤微生物组工程

皮肤微生物组在皮肤疾病的发生和治疗中发挥关键作用。针对皮肤微生物组的调控方法可分为非靶向方法和靶向方法,以改善皮肤健康并治疗相关疾病。

抗生素曾被誉为20世纪最伟大的医学发现之一,在降低感染导致的疾病和死亡率方面发挥了重要作用。然而,由于抗生素利润较低,其研发已逐渐减少,导致新型抗生素匮乏。同时,抗生素耐药性问题日益严重,据统计,每年美国有超过200万例耐药感染病例,造成超过2.3万人死亡,预计到2050年,这一数字将上升至1000万。因此,研究和开发抗生素替代疗法成为当今医学的热点话题。

尽管近年来皮肤病治疗方法不断进步,抗生素仍然是许多皮肤病的首选疗法,包括通过抑制细菌细胞壁合成、破坏细胞膜、干扰核酸或蛋白质合成等方式起作用。然而,抗生素的广谱作用会破坏皮肤微生物组的平衡,甚至影响人体细胞,可能导致更严重的疾病。因此,当前对抗生素的使用已受到严格限制,并推动了替代疗法的研究。

粪菌移植(FMT)已被广泛用于肠道微生物相关疾病的治疗,类似地,皮肤微生物组移植(SMT)通过将健康皮肤微生物群移植到患者的皮肤上,以恢复皮肤微生态平衡并改善疾病状态。研究表明,SMT可用于治疗痤疮、腋臭以及伴侣动物的皮肤病。例如,一项研究发现,将健康皮肤微生物组涂抹于患者患处三天后,微生物群能够有效定植并改善痤疮症状。然而,目前大多数SMT仍使用健康供体的皮肤微生物群,这带来了伦理问题、病原体风险及合适供体的稀缺性。因此,研究人员正在探索替代方案,如同一受体不同体位之间的SMT移植,以及合成微生物群落(synthetic consortia)的应用,以提高移植的安全性、精准性和可控性。然而,合成微生物群落的长期定植稳定性仍然是挑战,未来研究应专注于优化其设计,确保其在皮肤上的持久作用。

益生菌指的是当摄入适量时对宿主健康有益的活性微生物,能够改善微生物组结构、增强免疫力,并促进皮肤健康。益生元则是能够选择性促进有益菌生长的底物。近年来,益生菌和益生元在皮肤美白、保湿、抗衰老等领域备受关注,同时也被用于治疗特应性皮炎、痤疮、银屑病等皮肤病。例如,一项双盲随机对照试验发现,Lacticaseibacillus rhamnosus 可改善特应性皮炎患者的皮肤和肠道健康;另一项临床研究发现,Staphylococcus hominis A9 能减少金黄色葡萄球菌定植并降低皮肤炎症。此外,Roseomonas mucosa 组成的外用益生菌药物曾进入临床试验,但最终未能通过II期试验。

在护肤品领域,乳杆菌(Lactobacillus) 是最常用的益生菌之一,研究发现 L. plantarum-GMNL6 可减少黑色素生成并抑制痤疮丙酸杆菌(C. acnes) 和金黄色葡萄球菌,具有美白和抗感染的潜力。另一项研究发现,含L. reuteri 的乳膏能够通过改变腋下皮肤微生物结构来改善体味。此外,双歧杆菌(Bifidobacterium) 也在防止皮肤衰老和维持皮肤屏障功能方面发挥作用。考虑到活菌应用的限制,研究人员正在探索热灭活益生菌的潜在作用,如热灭活的乳杆菌可促进伤口愈合。未来,随着宏基因组学和高通量测序技术的进步,更多具有皮肤益生潜力的微生物将被发现,并进一步开发成精准化皮肤微生态调控产品。

工程化细菌是皮肤微生物组工程的关键策略之一,利用CRISPR-Cas 等基因编辑工具改造皮肤共生菌,使其具备治疗皮肤疾病的能力。例如,最近研究人员成功编辑 C. acnes 使其在小鼠皮肤上表达和分泌中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL),从而促进皮脂细胞凋亡,缓解痤疮症状。尽管皮肤微生物工程的案例相对较少,但在肠道微生物组调控方面已有多项成功应用,例如利用工程化酵母调节丁酸合成来改善肠炎,或利用基因改造的E. coli Nissle 1917 预防铜绿假单胞菌感染。未来,工程化细菌在皮肤疾病治疗中的应用潜力巨大,但仍需解决安全性、标准化生产、临床有效性验证等挑战。

噬菌体是一种可以感染和裂解细菌的病毒,在特定情况下能够精准清除病原体,而不影响其他共生菌群,因此成为抗生素替代品的研究热点。例如,C. acnes 噬菌体 PAP 1-1 结合Nisin 可特异性杀灭 C. acnes KCTC 3314,同时不影响其他皮肤共生微生物。此外,噬菌体疗法在治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) 感染方面也取得了显著成效。尽管噬菌体疗法具有针对性强的优势,但其高特异性也限制了广泛应用,因需要精确鉴定病原菌株。

噬菌体裂解酶是一种高效的细菌裂解酶,能够直接破坏细菌细胞壁并引发细胞裂解。例如,一项研究发现从 C. acnes 噬菌体 CAP 10-3 分离的裂解酶可显著抑制 C. acnes 的生长。此外,通过抗菌肽融合技术,工程化裂解酶可增强裂解活性,并扩大抗菌谱。尽管裂解酶在治疗耐药细菌方面展现出潜力,但生产成本和稳定性仍然是限制其临床应用的重要因素。

饮食、运动、护肤产品和心理压力都会影响皮肤微生物组的平衡。例如,研究发现肠-皮肤轴在皮肤健康中起关键作用,合理饮食可改善皮肤微生态。而适量运动可增强免疫力,维持皮肤屏障功能,避免病原体入侵。此外,某些护肤品可能破坏皮肤菌群平衡,而温和、保湿类产品有助于维持皮肤健康。研究还发现,压力水平与痤疮严重程度正相关,因此减压对皮肤健康至关重要。

冷冻疗法、激光疗法和气体疗法等方法也可作为皮肤微生物调控的辅助策略。例如,激光疗法可抑制 金黄色葡萄球菌,而气体疗法(如臭氧、NO)可促进伤口愈合并抑制耐药菌生长。

未来,随着微生物组学、合成生物学和工程化技术的发展,皮肤微生态调控方法将更加精准,为皮肤疾病治疗和皮肤健康管理提供更多可能。

图 3. 皮肤微生物组调控策略非靶向干预:通过调节皮肤微生物组的整体组成来影响微生物生态平衡而靶向方法则通过选择性清除特定病原体或潜在致病微生物,或改变特定微生物类群的丰度和功能,从而引起皮肤微生物组结构和功能的显著变化。此外,生活方式因素和其他干预措施(如护肤习惯、饮食习惯、物理或化学治疗)也会通过调节皮肤微生物的生态平衡和多样性来影响皮肤微生物组。

讨 论

早期的测序技术和传统培养方法为我们提供了对皮肤微生物组的基础认知,大部分早期研究都基于这些技术和策略。随着新一代扩增子测序和宏基因组测序技术的发展,我们对皮肤微生物组的理解变得更加深。然而,这些新技术并非没有局限性。由于皮肤样本通常采用拭子采集,所含细菌数量极少,而宿主DNA含量较高,因此对样本处理和分析能力的要求更高。此外,皮肤微生物组采样方法缺乏统一的标准和共识,导致研究结果存在较大差异。未来研究应着力建立标准化的采样指南,以提高数据的可比性和一致性。

尽管我们对皮肤微生物组的研究已经不再完全依赖传统培养方法,但目前成功分离培养的皮肤微生物仍然仅占极小比例。毫无疑问,未来研究应继续探索培养那些目前仍无法体外培养的皮肤微生物,以扩展我们对皮肤微生物组的认知和理解。此外,皮肤微生物与皮肤疾病之间的因果关系仍不清晰,大多数研究仅揭示了潜在的相关性,只有少数致病微生物及其作用机制得到了深入研究。目前,猪被认为是最理想的皮肤疾病动物模型,但以猪为基础的皮肤疾病研究在实际操作中存在诸多挑战,且猪皮肤与人类皮肤在结构和组成上仍存在显著差异。未来研究可能需要进一步开发更适合的动物模型,以更深入地解析皮肤微生物组与宿主皮肤疾病之间的相互作用机制。

随着皮肤微生物与皮肤疾病之间的相互作用机制逐步明朗,将为皮肤微生物组工程疗法提供更多潜在靶点。合成生物学的快速发展将带来更多调控和改造皮肤微生物组的工具和技术。此外,随着皮肤微生物组工程疗法的应用案例不断增加,我们需要对不同治疗策略的适用场景进行更明确的定义,并对其应用进行严格审查。另外,在生成式人工智能快速迭代的背景下,未来的研究需要探索如何利用日益成熟的人工智能技术,支持皮肤微生物组工程中的传统和新兴工具。这将需要深入思考和探索,以充分发挥人工智能在促进皮肤微生物组研究与应用中的潜力。

作者简介

吕奕昂(第一作者)

● 中国科学院深圳先进技术研究院、南方科技大学联合培养硕士。

● 研究方向为皮肤微生物组工程,曾获全国大学生生命科学竞赛一等奖,研究成果以第一作者发表在iMetaOmics、Theoretical and Natural Science期刊。

沈俊涛(第一作者)

● 中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员。

● 研究领域为噬菌体合成生物学与微生物组工程,研究成果以第一作者或共同第一作者身份发表在Cell Host & Microbe,Journal of Virology,Genomics,Journal of Genetics & Genomics等国际学术期刊。

戴磊(通讯作者)

● 研究员,博士生导师,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所副所长,合成所合成微生物组学研究中心主任,国家重点研发计划青年项目负责人,入选《麻省理工科技评论》中国区“35岁以下科技创新35人”。

● 近五年研究成果以通讯作者发表在Cell Host & Microbe、Nature Communications、The ISME Journal、iMeta等学术期刊。